MotoGP公式サイト分析

MotoGPロードレース世界選手権は、FIM(国際モーターサイクリズム連盟)が主催する二輪レースの最高峰カテゴリーです。その歴史は古く、1949年にFIMが発足し、ロードレース世界選手権(WGP)が開幕しました。当初は500cc、350cc、250cc、125ccの4クラスで争われました。

1. 歴史

主な出来事

•1949年: ロードレース世界選手権(WGP)開幕。

•1962年: 50ccクラスが追加。

•1987年: 20年ぶりに日本GPが開催される。

•2002年: 最高峰クラスが500ccからMotoGPクラス(4ストローク990cc)に変更され、現在のMotoGPが始まる。

歴代チャンピオンとメーカー

多くの伝説的なライダーやメーカーがMotoGPの歴史を彩ってきました。特に、ジャコモ・アゴスチーニ、バレンティーノ・ロッシ、マルク・マルケスといったライダーたちが数々の記録を打ち立てています。メーカーでは、ホンダ、ヤマハ、スズキ、ドゥカティなどが長年にわたりトップ争いを繰り広げています。

技術革新

MotoGPの歴史は、エンジンの排気量や気筒数、車体構造、タイヤ、電子制御など、常に技術革新の歴史でもあります。2ストロークエンジンから4ストロークエンジンへの移行は、環境性能への配慮と性能向上の両面で大きな転換点となりました。

2. 見どころ

MotoGPのレースウィークは、決勝レースだけでなく、様々なイベントやセッションがあり、それぞれに見どころがあります。

ライダーの人間模様 (木曜日)

レースが始まる前の木曜日には、記者会見やファン対応が行われます。ヘルメットを脱いだライダーの素顔や、ライダー同士の人間関係、時には緊張感のあるやり取りなど、レース中には見られない側面を楽しむことができます。

練習走行 (金曜日)

各ライダーがバイクの調整や試作パーツのテストを行う時間です。この練習走行のタイムが予選のグループ分けに影響するため、金曜日からすでに戦いが始まっています。

予選 (土曜日午前)

決勝レースやスプリントのスタート位置を決める重要なセッションです。サーキット1周のタイムを競い、ライダーがバイクの限界を引き出す本気のアタックが見られます。予選1と予選2があり、金曜日の練習走行の結果によってグループ分けされます。

スプリントレース (土曜日午後)

2023年シーズンから導入された短距離レースで、決勝レースの半分の距離を走ります。決勝レースとは異なるポイントが付与され、短期決戦が得意なライダーにとってはポイントを稼ぐチャンスとなります。これにより、レースウィーク全体の見どころが増しました。

決勝レース (日曜日午後)

レースウィークの目玉であり、最も重要なイベントです。約100kmの距離を走り、ポイントが与えられます。年間チャンピオンを決める上で最も重要なセッションです。

3. メーカーの強み

MotoGPには現在、以下の主要メーカーが参戦しており、それぞれ異なる強みと特徴を持っています。

ドゥカティ (Ducati)

近年、最も成功を収めているメーカーの一つです。V4エンジンを採用しており、高回転域での強力な出力とストレートでの加速力に優れています。また、革新的なエアロダイナミクスや電子制御技術の開発にも積極的で、常に最先端の技術を投入しています。複数のサテライトチームにもマシンを供給し、多くのライダーがドゥカティのマシンで活躍しています。

ホンダ (Honda)

長年にわたりMotoGPを牽引してきた名門メーカーです。かつては「優等生」と称されるほどバランスの取れたマシンを開発していましたが、近年は特定のライダーに依存する傾向や、マシンの開発方向性で苦戦していると指摘されています。しかし、その技術力と開発力は依然として高く、巻き返しが期待されています。

ヤマハ (Yamaha)

ホンダと並ぶ日本の名門メーカーで、特にコーナリング性能とハンドリングに優れたマシンが特徴です。スムーズなライディングを可能にする直列4気筒エンジンを採用しており、ライダーのフィーリングを重視したマシン作りを行っています。近年はドゥカティなどの欧州勢に比べて苦戦していますが、その独特の哲学に基づいたマシン開発は注目されています。

スズキ (Suzuki)

2022年シーズンをもってMotoGPからの撤退を発表しましたが、撤退前はコンパクトでバランスの取れたマシンを開発し、特に旋回性能に優れていました。少ないパワーを効率的に使うことで、上位争いに食い込むこともありました。

KTM (KTM)

近年急速に力をつけているオーストリアのメーカーです。アグレッシブな開発姿勢と、独自の鋼管フレームが特徴です。パワフルなエンジンと優れたトラクション性能を持ち、特に加速性能に優れています。

アプリリア (Aprilia)

イタリアのメーカーで、近年パフォーマンスを向上させているメーカーの一つです。V4エンジンを採用し、ドゥカティと同様に強力なエンジンパワーと独自のエアロダイナミクスを追求しています。着実に競争力を高めており、今後の活躍が期待されています。

日本メーカーの現状

近年、ホンダやヤマハといった日本メーカーは、ドゥカティやKTM、アプリリアといった欧州メーカーに比べて苦戦を強いられています。これは、欧州メーカーが積極的な技術革新と開発体制の柔軟性を持っているのに対し、日本メーカーは開発スピードや方向性で課題を抱えているためと分析されています。しかし、日本の技術力は依然として高く、今後の巻き返しに期待が寄せられています。

4. 日本人ライダーへの期待

MotoGPの歴史において、多くの日本人ライダーが活躍し、世界チャンピオンを獲得してきました。近年も、日本人ライダーの活躍が注目されています。

現在の主な日本人ライダー

•中上貴晶: ホンダの開発ライダーとして、MotoGPクラスにワイルドカード参戦しています。長年最高峰クラスで挑戦を続けており、安定した走りと粘り強さが特徴です。表彰台獲得が期待されています。

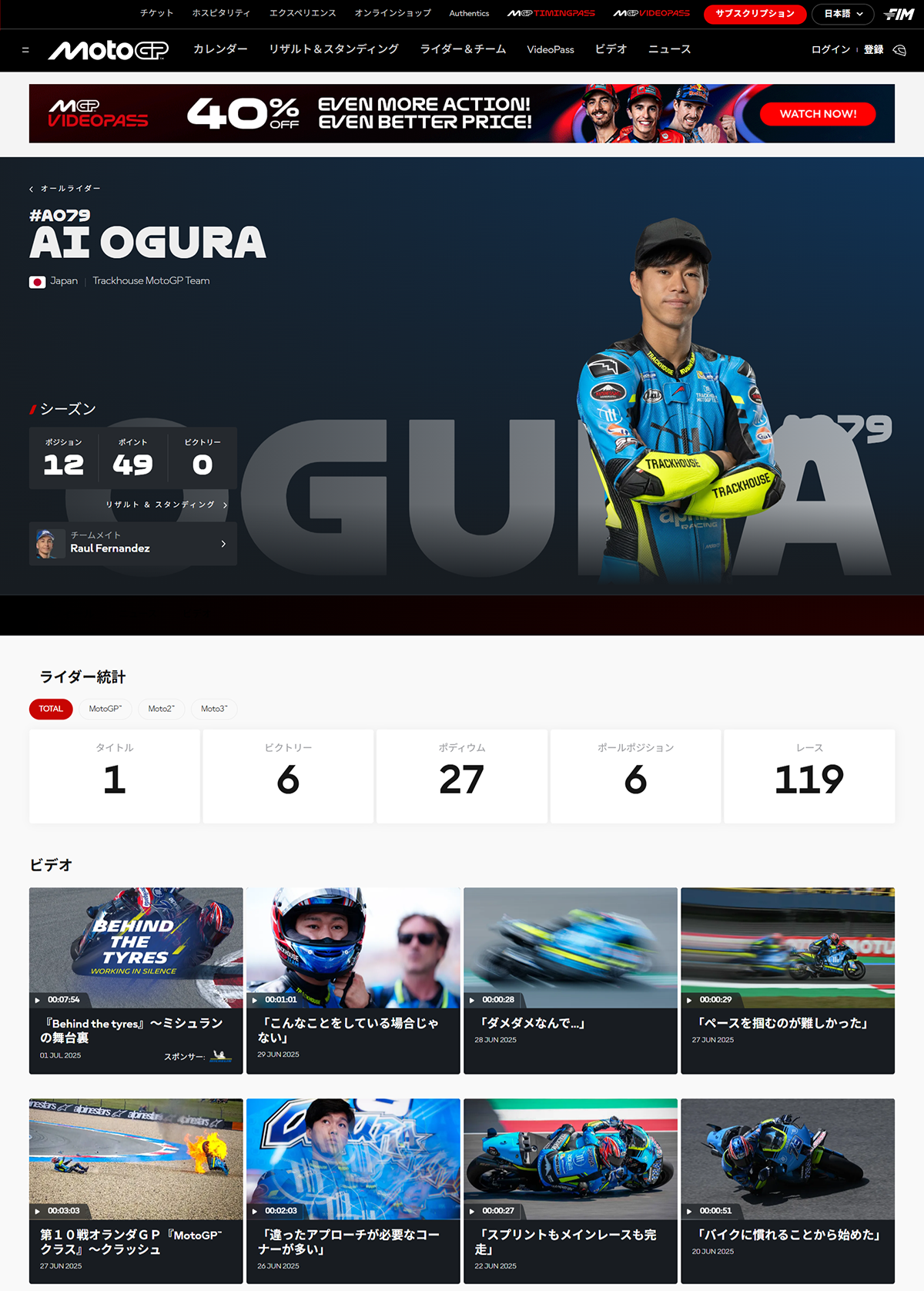

•小椋藍: Moto2クラスで活躍し、2024年には年間チャンピオンを獲得しました。2025年からはMotoGPクラスへステップアップしており、日本人ライダーとして15年ぶりの最高峰クラスでのチャンピオン獲得が期待されています。抜群のレース感覚と繊細なマシンコントロールが強みです。

•佐々木歩夢: Moto2クラスで飛躍を目指す若手ライダーの一人です。

•古里太陽、山中琉聖: Moto3クラスで急成長を見せており、将来のMotoGPクラスへのステップアップが期待されています。

日本人ライダーへの期待

過去には、阿部典史や加藤大治郎といった伝説的な日本人ライダーがMotoGPで活躍し、多くのファンを魅了してきました。近年は欧州勢の台頭により、日本人ライダーが最高峰クラスで優勝する機会は減少していますが、小椋藍をはじめとする若手ライダーの台頭により、再び日本人ライダーが世界のトップで活躍する姿を見られるという期待が高まっています。彼らの活躍は、日本のモータースポーツ界全体に大きな影響を与えるでしょう。

5. まとめ

MotoGPは、その長い歴史の中で常に技術革新を追求し、世界中のファンを魅了し続けている二輪レースの最高峰カテゴリーです。決勝レースだけでなく、スプリントレース、予選、練習走行、そしてライダーたちの人間模様まで、レースウィーク全体が見どころに溢れています。

ドゥカティ、ホンダ、ヤマハ、KTM、アプリリアといった主要メーカーがそれぞれの強みを活かし、熾烈な開発競争を繰り広げています。近年は欧州メーカーの台頭が目立ちますが、日本のメーカーも巻き返しを図っており、今後の技術競争にも注目が集まります。

また、中上貴晶選手や小椋藍選手をはじめとする日本人ライダーの活躍は、日本のモータースポーツファンにとって大きな期待の源です。特に小椋藍選手のMotoGPクラスへのステップアップは、新たな日本人チャンピオン誕生への期待を高めています。

MotoGP公式サイトは、これらの情報や最新ニュース、レース結果などを網羅しており、ファンにとって欠かせない情報源となっています。MotoGPの奥深さと魅力を伝える上で、公式サイトは重要な役割を担っています。